以下是清源街道在2011年的代码及城乡分类详细列表:

扩展资料

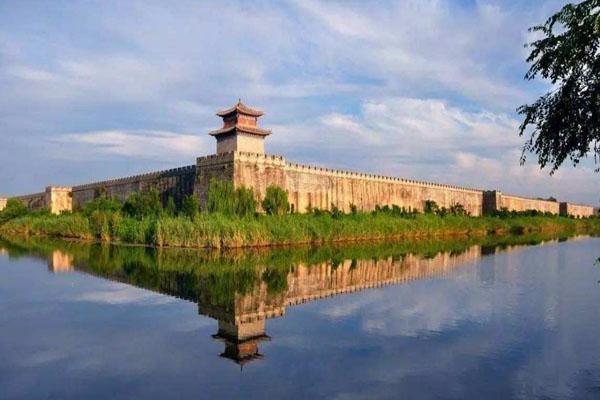

泉州市丰泽区清源街道于1999年8月成立,地处泉州中心城区西北郊,辖10个社区,面积15.813平方公里洞并悔,人口4.15万人,辖区内有国家级风景名胜区——清源山和千亩湖上园林——西湖公园,“一山一水”交相辉映。

街道成立伊始,经济基础薄弱,城市化水平较低,发展受到制约。

街道成立十年来,始终坚持发展第一要务,加速赶超、全面发展、创新机制,经济社会呈现发展繁荣的良好态势。

其他还有北京市大兴区清源街道,位于黄村卫星城北部。

郎家园枣是什么

介绍:郎家园枣是赫赫有名的北京特产水果。

在朝阳区王四营乡的500亩枣园内,一颗颗红艳艳的枣子挂在枝头,宣告这一阔别北京市场40多年的特优枣品种恢复种植成功。

栽培历史悠久、中外驰名的郎家园仿粗败枣以朝阳区高碑店乡郎家园产地命名,清朝时被列为皇宫御房贡品之一。

随着城市建设的发展,郎家园一带变成工业区,郎家园枣濒临绝境。

1987年,朝阳区农林所与北京农学院合作,开始了郎家园枣的恢复发展研究实验。

今年春,科技人员在王四营乡育成品苗100万株,播种酸枣苗200亩,为下一步繁育成品苗做好充分准备。

郎家园枣种植的一个难题是坐果难、产量低。

一棵自然生长十几年的大树,一年产果大概只有2公斤。

科技人员采取加强肥水管理、恢复树势、花期喷水喷硼、环剥等多种措施,使郎家园枣的产量大大提高。

概况:位于朝阳区西部。

东起针织路,西至北京核仪器厂,北起光华路,南至建国路。

此地清初为户部尚书郎球封地,后为郎氏坟地,故名。

郎球属正黄旗,清太宗时官刑部承政,列议政大臣。

清顺治间从征湖广,累官户部尚书加太保,兼太子太保。

郎家园地区明代曾名獐鹿房,亦名七圣庙。

郎家园原有一片枣林,其枣形细长,肉细、酥脆、甜蜜,名郎家园枣。

五十年代末建仪器厂宿舍。

后发展为居民小区。

1965年改名西朗园。

1975年恢复今名。

■溯源郎家园枣曾深得慈禧钟爱,前几年也曾卖出一颗一备颤元的高价。

郎家园原为乾隆时期户部尚书郎球的封地,郎家园枣也因产地而驰名,曾是宫廷御膳房贡品,北京市场上也曾有无枣不郎家园一说。

到上世纪30年代,郎氏墓地附近,仍有郎家园枣数百棵。

上世纪50年代,北京仪器厂在郎家园建起了职工宿舍,郎家园枣流离失所,濒于绝迹。

上世纪八十年代,朝阳区在郎家园地区进行摸底普查,树龄上百年、品味纯正的郎家园枣不过48株,朝阳区农凳简林所随即与北京农学院合作,开始了郎家园枣的恢复发展研究实验,面积达500亩的王四营乡枣园和繁育基地的植株都从这48株树上嫁接而来。

目前,郎家园枣已进入产业化发展的新阶段,在朝阳区孙河乡建有2600余亩的郎枣生态园。

七月十五枣红圈,八月十五枣落杆。

在中秋节即将来临的这些天,枣子作为应季的主打果品之一,早已出现在各种大大小小的水果市场和摊位。

节令已经正当其时,然而,在朝阳区孙河乡的郎枣生态园内,去年采摘节开幕之时张贴的展板仍然历历在目,但今年这同一个时节,园区内却完全看不到果农们忙碌的身影。

刘洪刚是目前少数留守在果园内的工作人员之一,近些天他最主要的工作是接听咨询采摘信息的电话。

对不起!受春寒的影响,今年我们这儿没枣!这样无奈的话,刘洪刚不记得已经反复解释过多少次,而那些从产枣大市沧州聘请来的果农们也已经暂时放假回家。

■历史来嗨约甜葡萄来郎家园的尜尜儿枣来买枣儿来赛冰糖啊!这则老北京的吆喝叫卖,令人想起郎家园枣。

我们所说的郎家园枣作为北京独特的一个枣树品种,其栽培历史从前清算起至今已有数百年时间,但是其获得正式命名已经是上世纪30年代的事儿。

之前,在民间也有郎家园枣这一称呼,但很可能并不是严格意义上的品种名称,而是泛指郎家园一带所产的枣,其实过去郎家园一带所产的尜尜枣、马牙枣等也很知名。

郎家园一带地处北京近郊区,又广植枣树,所以这里所产的枣在北京市场上肯定曾经占有相当大的份额,而作为贡品的郎家园枣也未必像我们想象的那样单指某个具体的品种。

正宗的郎家园枣呈椭圆形,卵形、两端有尖,叫尜尜枣,曾是为乾隆爷宫种的廷御膳房贡品,更为慈禧皇太后偏爱,北京市场上也曾有无枣不郎家园一说。

到上世纪30年代,郎氏墓地附近,仍有郎家园枣数百棵。

这种枣果实为长圆柱形,两边对称,平均重7.36克,大小整齐;果皮极薄而脆,呈均匀的浓红色,光滑美观;果肉淡绿色,质地细嫩,果核细小,吃起来酥脆多汁,酸甜适口,枣味浓郁;鲜枣含糖31-35%,每百克含维生素C86.46毫克,可食率95.7%,品质上等;9月上旬成熟。

#p#分页标题#e#解放后随着城市的发展,其原来的主要产地郎家园一带已经逐渐变成了工业区。

北京仪器厂在郎家园建起了职工宿舍,郎家园枣流离失所,濒于绝迹。

这其实也可以换一个角度说,就是郎家园枣过于集中地分布于一片狭小的区域中,在北京的推广种植并不普遍,少量有移栽的,也多种在城里个人家的院落中。

当然,此后以粮为纲的年代,大面积砍伐果树,改种粮食,对这种本来就种植不广的品种也是灭绝性的影响。

1982年,刚大学毕业留校的张铁强在北京城里进行枣树种质资源调查,跑遍了北京城,才找到了两棵郎家园枣树,一棵在八王坟十字路口东南角,一棵在定福庄,都种在人家的院子里。

张铁强和同事们的那次调查,只是收集保存枣树种质资源,所以考察得并不全面。

在1985年前后,朝阳区组织人员专门调查现存的郎家园枣树,但跑遍了全区,最后也只找到了48棵。

1986年,张铁强作为被邀请的专家之一,参与了对这些树的鉴定,确认它们的确是郎家园枣。

此后郎家园枣的恢复和发展就建立在这48棵树的基础之上,育苗实验站随即得以建立,到上世纪90年代又把育苗基地移到王四营乡。

郎家园枣种植的一个难题是坐果难、产量低。

一棵自然生长十几年的大树,一年产果大概只有2公斤,所以销量不大。

在随后的几年中,从山东引进的冬枣在京获得了大力推广,本地品种郎家园枣的发展被搁置。

作为枣树专家曾参与郎家园枣推广种植工作的张铁强回忆,朝阳区大力推广郎家园枣的种植是在2003年。

当时,朝阳区有闲置备用耕地约5000亩,按区政府的规划准备全部发展郎家园枣,其中规模最大的就是孙河乡,约有3000亩。

当时,朝阳区想把郎枣发展成自己独有的特色果品,所以外地来买树苗,也不卖。

但是,当年春天种到半截,赶上非典,工作只好暂停。

到2004年,国家政策提倡种粮食,并且种粮有不小的补贴力度。

因这种形势的变化,朝阳区只种到3000亩左右,大约15万棵,就再也没有继续发展。

刘洪刚所在的公司接手孙河乡郎枣生态园已是2005年。

在此之前,由乡政府牵头,当地农户分散经营管理。

按理说桃三梨四杏五年,枣树当年就还钱,可是这批郎枣种下后,当年并没能结出枣子来,第二年也只有少量挂果。

这下老百姓沉不住气了,纷纷要砍掉枣树,改种粮食。

刘洪刚说,我们最初接手的时候,也认为枣树管理起来应该很简单,原来农村房前屋后的都有不少枣树,不用怎么管,不也照样结果吗?可是几年下来,逐渐认识到,这个郎枣不行,不管它,它就根本不结。

我们也只能说是在逐渐摸索之中。

七月十五枣红圈,八月十五枣落杆。

在中秋节即将来临的这些天,枣子作为应季的主打果品之一,郎家园枣深受欢迎,曾经卖出一块钱一枚。

2009年是一个难得的丰收年,当年果园产量达到十几万斤,而且供不应求,30块钱一斤,不出园子就全部卖光了。

■收成天灾、园艺困扰郎枣培植其实,这已经不是这个北京最大的郎家园枣生产基地第一次面临全面绝产的境遇。

2008年奥运会召开之前,郎家园枣作为北京特有的名优果品之一,已经被列入奥运会推荐果品。

然而也就是在当年,一场突如其来的病虫害,使得整个果园无枣可摘。

对于这种叫做绿盲春的病虫害,工作人员事先毫无预料,待到开春枣树抽芽的时候,发现居然总也长不出叶子,这时再采取措施,已经来不及。

专家事后分析说,这种虫害必须在枣树开始发芽的时候,就采取预防措施,否则将很难补救。

第二年,我们按照专家的指点,提前进行了预防。

这次防住了,2009年是一个难得的丰收年,当年果园产量达到十几万斤,而且供不应求,30块钱一斤,不出园子就全部卖光了。

刘洪刚说,刚好了一年,去冬今春就又遇到了这种少有的低温天气。

然而,对于此次春寒和郎家园枣绝产之间的关系,北京农学院高级工程师、枣树专家张铁强却表示怀疑。

看它是不是受春寒的影响,主要看枣树本身的枝干有没有受冻、萎缩的迹象,如果没有,很难说就是春寒造成了这次绝产。

张铁强分析客观原因认为,今年最大的问题其实是春旱,使得枣树开花后容易晒焦,也不易受精。

而这些都可以通过人为的办法来解决,加强灌溉,保持果园小环境的湿度在60%以上。

所以,归根到底还是技术管理不到位的问题。

不光灌溉这一环节,其他方面可能也存在类似问题。

当然,这跟郎家园枣已经濒临灭绝了几十年,果农对它还不太熟悉有着很大关系。

#p#分页标题#e#来嗨约甜葡萄来郎家园的尜尜儿枣来买枣儿来赛冰糖啊!这则老北京的吆喝叫卖的并非郎家园枣。

正宗的郎家园枣呈椭圆形,卵形、两端有尖的尜尜枣其实另有所属,以郎家园作为前置词,不过是招徕顾客的山寨修辞。

■故实只在老北京记忆中缀满枝头说不太熟悉,其实也不尽然,即便在郎家园枣早从市场绝迹的几十年中,郎家园枣仍然存留在许多老北京人或者曾在北京寓居过的人士的记忆之中。

梁实秋之女梁文茜在回忆父亲的文章中曾讲到:1982年,我妹妹从美国回到北京的时候,我弟弟让我给父亲带一些礼物回去。

我心说带什么呢,他那里什么都有。

内务部街的院子里有一棵大枣树,北京人叫郎家园的枣儿梁文茜提到的内务部街的院子即今内务部街20号,曾是梁实秋在京的寓所。

梁文茜折了一根枣枝,上面还挂着青枣。

我妹妹就坐飞机到台北去,把这个枣儿就给他带去了。

带去以后他感动得老泪纵横,把这个枣拿酒泡起来放在客厅。

过了一个月以后,他给我来信说:文茜,你给我带来的枣儿,我已经给它泡红了,已经能吃了然而,当时北京的郎家园枣早已经所剩无几。

郎家园枣的濒危一般笼统的说法是,解放后随着城市的发展,其原来的主要产地郎家园一带已经逐渐变成了工业区。

这其实也可以换一个角度说,就是郎家园枣过于集中地分布于一片狭小的区域中,在北京的推广种植并不普遍,少量有移栽的,也多种在城里个人家的院落中。

当然,此后以粮为纲的年代,大面积砍伐果树,改种粮食,对这种本来就种植不广的品种也是灭绝性的影响。

张铁强说。

据《朝阳区志》记载,上世纪70年代,曾有外省市来北京寻觅郎家园枣的树种,要求引种。

但是,随着枣树的陆续流失,树种已经所剩无几,而且因缺乏资料记载,无法确认,最后也没有推广繁殖开来。

朝阳区孙河乡郎枣生态园紧邻京承高速公路,自西向东铺展开来,全长近8华里,南北宽2华里有余,总面积达2600余亩。

最近两年,病虫害、春旱等因素影响了郎枣生态园的收成,果农们因此一筹莫展。

郎枣的母土已经变为工业区和城市居民区,外迁郎枣的困境让人想起南橘北枳的古训。

■培植开枝散叶后尚无结果1982年,刚大学毕业留校的张铁强在北京城里进行枣树种质资源调查,跑遍了北京城,才找到了两棵郎家园枣树,一棵在八王坟十字路口东南角,一棵在定福庄,都种在人家的院子里。

张铁强和同事们的那次调查,只是收集保存枣树种质资源,所以考察得并不全面。

在1985年前后,朝阳区组织人员专门调查现存的郎家园枣树,但跑遍了全区,最后也只找到了48棵。

1986年,张铁强作为被邀请的专家之一,参与了对这些树的鉴定,确认它们的确是郎家园枣。

此后郎家园枣的恢复和发展就建立在这48棵树的基础之上,育苗实验站随即得以建立,到上世纪90年代又把育苗基地移到王四营乡。

但在随后的几年中,从山东引进的冬枣在京获得了大力推广,本地品种的发展被搁置。

作为枣树专家曾参与郎家园枣推广种植工作的张铁强回忆,朝阳区大力推广郎家园枣的种植是在2003年。

当时,朝阳区有闲置备用耕地约5000亩,按区政府的规划准备全部发展郎家园枣,其中规模最大的就是孙河乡,约有3000亩。

当时,朝阳区想把郎枣发展成自己独有的特色果品,所以外地来买树苗,也不卖。

但是,当年春天种到半截,赶上非典,工作只好暂停。

到2004年,国家政策提倡种粮食,并且种粮有不小的补贴力度。

因这种形势的变化,朝阳区只种到3000亩左右,就再也没有继续发展。

刘洪刚所在的公司接手孙河乡郎枣生态园已是2005年。

在此之前,由乡政府牵头,当地农户分散经营管理。

按理说桃三梨四杏五年,枣树当年就还钱,可是这批郎枣种下后,当年并没能结出枣子来,第二年也只有少量挂果。

这下老百姓沉不住气了,纷纷要砍掉枣树,改种粮食。

#p#分页标题#e#刘洪刚说,我们最初接手的时候,也认为枣树管理起来应该很简单,原来农村房前屋后的都有不少枣树,不用怎么管,不也照样结果吗?可是几年下来,逐渐认识到,这个郎枣不行,不管它,它就根本不结。

我们也只能说是在逐渐摸索之中。